○遅く泳ぐ技術

エンドレスプールでは決められた速度で泳がなければならない。通常はお客様の泳ぐスピードに合わせてコーチが速度を調整するのであるが、私のレッスンの場合、カイゼンレベルのお客様には私の設定するスピードに合わせて泳いでいただく。

最初はお客様の泳ぐスピードに合わせるが、次第にスピードを遅くする。そうするとからだが前に動くので、ぶつからないように速度を調整しなくてはならない。このプロセスが泳ぎのコントロール力を飛躍的に高めることになる。

なぜか。最初に自分のスピードで泳いでいると、リズム感が出てくる。スピードが変わってもこのリズム感を維持したいという本能があるようで、ほとんどの方が遅くなってもテンポを維持しようとする。テンポを維持しながらスピードを落とすには、推進力を弱める必要がある。そこで水中、水上において推進力を弱める工夫をこらすのである。

この推進力を弱める工夫は、スピードアップのときに推進力を上げる道具に転じることができる。どこを意識すればスピードが落ちるかがわかれば、同じ場所を強く意識することでスピードを上げることができるのである。

○水を運ぶ技術

エンドレスプールでは、水の流れに逆らって泳ぐ。このとき水の流れを感じることができる。この流れのなかで手を動かすと、普通のプールに比べて手に当たる水の感覚が鋭敏になる。

そして正しいキャッチを行わないと、手を後ろに動かしたときに運べる水の量が少なくなることがわかる。また手の周りの水の流れの変化により、キャッチで集めた水が正しく運べているかどうかもわかる。

エンドレスプールで泳いだ翌日に普通のプールで泳ぐと、手に当たる水の感覚は減るものの、普通のプールでこれまで得られていた以上の感覚を得ることができた。水を運ぶ技術が上達したのであろう。

◯ラクに速く泳ぐ技術

エンドレスプールはスピードが一定なので、速いスピードにおいて使える道具をいろいろ試すことができる。

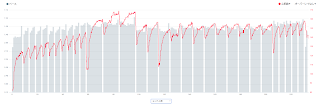

400ストローク(500m相当)ごとに15秒休憩し、スピードを段階的に上げる。最初の50ストローク程度はスピードに合わせることを最優先として、テンポを上げたり手に力を入れたりしてからだが何とか下がらないようにする。

次の50ストロークから、推進力を維持しながらよりラクに泳げる道具を探す。順番としては、

重力を使って入水する手の勢いを増やす。

入水して伸ばす手の勢いを、背中のひねりを使って増やす。

キャッチで水を押さえて、それをてこにして入水する手の速度を上げる。

フィニッシュの位置を後ろに下げて、水を押す距離を伸ばす。

キャッチとプル、プッシュで力を入れる。

これらの道具が使えるかどうかは以下のような手順で確認する。

意識をしながら20ストローク泳ぎ、意識したことで泳ぎが変わっているかを確認する。同時にからだが下がっていないか確認する。

次に同じ意識で80ストローク泳ぎ、長時間維持できるか確認する。

残りのストロークでは、同じことを意識しながらさらにリラックスできるか、関節ごとにストロークの各フェーズで確認する。特にリカバリーが重要である。

スピード維持の道具は、設定するスピードにより使えなくなるものも出てくる。ラクに泳げる道具をスピードに合わせていくつか持っておけば、レースでも状況に合わせて使い分けることができる。

ラクにスピードアップできる道具がレッスンでいくつか得られるように、今後も研究をつづける。